2019年11月25日下午,南京大學社會學院社會人類學研究所楊德睿教授在法商北樓411作了題為“Perspectivism📻👱🏿♀️、Animism與漢族民間信仰的本體論”的講座。此次講座屬於EON4百場校級學術講座第156講🫳🏿👩👩👧👦。講座由黃劍波老師主持🕵🏿♂️,復旦大學納日碧力戈教授與上海大學張亦農教授作為回應人。

楊德睿教授談“Perspectivism、Animism與漢族民間信仰的本體論”

楊德睿教授指出🚴,近些年來,隨著學術界對全球環境和生態議題的關註與日俱增🔈。在這樣的氛圍下,人類學則延續以往對自然和文化的討論議題(如薩林斯等人)🫸🏻🧑🏫,在所謂anthropocene的時代下,提出了人類學的本體論問題,也就是人跟其他生物✌🏿、或無生物的關系關系問題,與此密切相關的還有一個環境倫理問題🟢👩🏻🦱。前者是認知的,後者是行為規範的(行動的)🧝🏻♀️。人類學的本體論則主要是涉及“我們”如何去認識“我們”👎🏿,以及如何去界定“我們”跟世界其他物種🗻、甚至非物種之間的關系💟。

楊德睿教授首先比較了法國人類學家Philippe Descola以及巴西人類學家Eduardo Viveiros de Castro的研究。從田野區域看,他們兩個人都研究亞馬遜河流域🧤。楊德睿教授對他們的Amazonian Ontology進行了闡釋👩🍳,認為其中存在一個基本原則就是“靈-肉二元論”。在承認了靈-肉二元論以後,然後就是“同構原則”🟣,即動植物和人一樣,也是靈-肉二元的組合。但是,具體來說,亞馬遜人存在一個靈魂一元,而身體多元的宇宙觀。靈魂一元,是說區別人與人、物種和物種的只是身體,而所有的靈魂都是一致的🧑🏽🌾,確切的說靈魂是可以相互溝通的🧖♀️,是相容的。這就導致了肉體是靈魂的包裹或衣服的說法,即真正造成靈魂之間分別的是肉體的問題,而不是靈魂的差異。之後就是“觀點類比原則”,雖然靈魂(神識👱♀️、心智)一致,但身體不同使得各個物種生存方式、好惡情感不同(也就是habitus不同)💇🏿♀️,所以觀點各異,於是不同物種看到的是不同的世界🤽🏿♂️。換言之,我們和動物的世界是有交疊但不同的多重世界☝🏽。而“文化類比原則”則是動植物在其世界中和人在人類世界中一樣↔️,是有文化、社會關系🚘、秩序結構的🏋🏻♂️,所以有“動物是人”這一簡化說法🤹🏽🥜。“人類社交關系的普世性”則是人類的社交關系可以跨出人類世界🧑🏽🎤,和動植物締結各種和人一樣的社交關系,如友誼👩🏿🌾、世仇、姻親🐮、交換等等。據說有一個順序顛倒的創世神話💁♀️,即先有人,後來人喪失了人形和人性,而成為了別的物種。

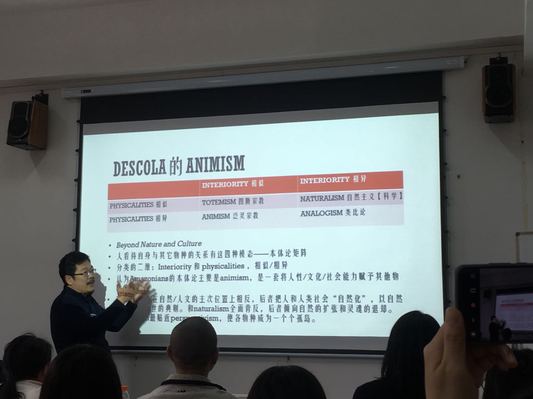

接著楊德睿教授分析了Philippe Descola的animism👨🏼🍼。Descola認為人看待自身與其他物種關系有四種模態🧑🦽,即一個本體論矩陣(ontology matrix)✡︎。矩陣分類的二維表現為Interiority(內在性)和physicalities(物理性),相似/相異🙏🏿。

| Interiority相似 | Interiority相異 |

Physicalities相似 | Totemism圖騰宗教 | Naturalism自然主義(科學) |

Physicalities相異 | Animism泛靈宗教 | Analogism類比論 |

而Amazonian的本體論主要是泛靈論的♻️,即Interiority相似,Physicalities相異,它是一套將人性/文化/社會能力賦予其他物種的傾向。圖騰宗教與之相反,是傾向於用自然物種的差異來理解人的社會差異。自然主義傾向認為人跟動植物等的身體是一致的🧑🏽⚕️,差別在於人是萬物之靈,只有人有靈魂。而類比論,有些類似於Perspectivism,使得各個物種成為一個孤島。

接著楊德睿教授又分析了de Castro的1998年發表的論文“Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism”中提出的Perspectivism。de Castro堅持認為Perspectivism與文化相對主義是想反的,是超出“相對主義vs.普遍主義”這一對立之外的思路。相對主義假定自然唯一,而文化多樣(multiculturalism)💇🏽;而Perspectivism認為文化(靈魂)唯一🧔🏻,自然(肉體)分殊(multinaturalism)。也就是說文化相對主義假定客觀世界唯一,但它的representation是主觀分歧的、局部的,但是multinaturalism認為世間只有一個representation,客觀分歧接近於極端💆🏿♀️。楊德睿教授批判了de Castro的Perspectivism👩👩👦,認為他有曲解民族誌以支持自己的形而上玄想的重大嫌疑👉🏽,並且將representation和perspectivism區分的做法也站不住腳🌾,另外其multinaturalism無法成立。所謂的Perspectivism是企圖把過去限製在人類不同族群文化間的相對主義,擴大到人類與動物種群之間而已。

楊德睿教授繼續討論身體,認為印第安人的animism實際上是基於“靈魂-身、形-血肉”的三元論而非靈-肉二元論💅🏼。緊接著👳,楊德睿教授將視野拉回中國民間宗教中的“靈魂-身🍵、形-血肉”的三元論,重點討論了中國民間宗教中存在的“形(身)神(靈魂)相依論”🥚。 “形神相依”論與de Castro的Perspectivism相同之處都認為萬物皆有靈,身-形不同必然相異於perspective的分歧,不過“形神相依”論又認為身形不同只會導致perspective的分歧,而是會導致靈魂的差異。而“形神相依”論與animism相比,都認為靈魂確實有普遍共通性,所以跨物種的交往是可能的,不過“形神相依”論又認為物種身形/靈魂的差異,使得跨物種溝通需要特殊的技能和策略。因之📹,“形神相依”論中👮,形比神更具有核心地位〰️,或者說形是基礎,它在很大程度上可以脫離substance而存在,因此靈可以沒有血肉物質,但必須有形。楊德睿教授結合自己的田野經歷✢,舉出了一些證據,比如民間對造像、畫像的熱衷;佛像裝藏儀式;畫龍點睛故事👩🏼🎨;河北無極縣“仙人”大眼君所說的玉皇大帝和秦始皇事件等等👨🏼💻。最後,楊德睿教授以進一步的推想結束了此次講座,即也許可以從改變身/形下手來改變神魂🦹🏻♂️,不過Orthopraxy要比orthodoxy更為重要,即身🤦🏽、形符合規範是第一位的,言與思(神魂的表現)可以暫且妥協🚭。

復旦大學納日碧力戈教授和上海大學張亦農教授回應了楊德瑞教授的講座。納日碧力戈教授從語言的角度,比較了中西語言的差異,中國漢字“看(形)比聽重要”,而索緒爾主張的卻是一種聲音中心主義👳🕵🏽♂️,而結合楊德瑞教授的講座,要把中國的事情講清楚需要從形入手。張亦農教授則認為楊德瑞教授通過分析Philippe Descola和de Castro的相關研究而又能和中國民間宗教相結合令他很受啟發🔘📻,張老師提到易縣後山奶奶廟,指出這樣一個聽起來很不嚴肅的東西其背後卻展示了太多的需要我們思考的內容。

供稿|社會發展學院 編審|史玉潔