2019年12月13日下午,EON4知名學者學術講座第35場在中北校區地理館301室如期開講。本次講座有幸邀請到了中國人民大學社會與人口學院教授🚵🏻♂️、《人口研究》常務副主編陳衛老師🐖⚰️,帶來題為“中國人口的幸福感和幸福預期壽命”的學術報告👨🏼🍼。講座由EON4社會發展學院副院長黃晨熹教授主持,來自社會發展學院、城市發展研究院暨中國現代城市研究中心的多位師生參加🚸。

黃晨熹教授介紹陳衛教授

講座伊始,黃晨熹教授向在場師生隆重介紹了陳衛教授🟢,並對他的到來表示歡迎和感謝,向其頒發紀念榮譽證書以及贈送學院錦旗。

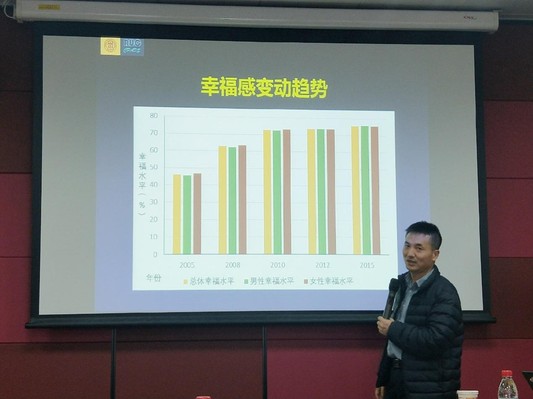

講座開篇,陳衛教授首先介紹了研究背景🧑🏿🏫。幸福是人類社會的普遍追求,中國的經濟發展促進了人民的客觀福祉的提高💅,但針對中國人主觀幸福感的變化✋,不同研究的結論不盡一致。陳衛指出,關註生命質量不僅要考察客觀的生活狀態,也要評估主觀幸福感受。客觀維度的生命質量往往通過健康預期壽命得到反映🧋,而主觀維度的生命質量可以通過幸福預期壽命進行測量👏🏼。國內外對健康預期壽命的研究已有較長時間𓀍🏛,但是對幸福預期壽命的研究很少。國際上的研究表明,女性的幸福感往往高於男性,其幸福預期壽命也高於男性🤹🏽♀️。陳衛教授利用中國社會綜合調查(CGSS)數據,考察了近10年來中國人口的幸福感和幸福預期壽命的變動趨勢和性別差異。

陳衛教授談“中國人口的幸福感和幸福預期壽命”

其次⏪👨🏽🔧,陳衛教授介紹了幸福感、幸福預期壽命的概念及測量方式➿📻。幸福感可以分為客觀幸福評價和主觀幸福評價🤸🏻♂️。前者是人們基於一定的準則和指標🦹🏿😖,對一個國家🤷🏿、地區🎁、城市等做出的福祉評價,例如人類發展指數🗓。主觀幸福感代表人們對整體生活質量狀況進行的總體的、積極的評價,一般通過總體幸福感或生活滿意度來測量👩🏿⚕️。在調查中,采用單項問題測量主觀幸福感的做法是世界上最廣為使用的一種方式⛔,也使得跨國跨時段的比較成為可能。研究表明利用簡單問題來測量幸福感具有穩定且經得起重復實驗的可靠性🤧。幸福預期壽命是指人們預期在幸福狀態下生活的年數,這一概念最先由荷蘭社會流行病學家Anton Kunst、社會學家Okma Keulen 和Ruut Veenhoven於1994年提出🦸🏿♂️。幸福預期壽命的計算將主觀幸福感測算數據與死亡數據相結合,將主觀“幸福”和客觀“長壽”兩大追求目標相結合,以此來考察各年齡人口平均預期壽命中幸福生活的年數🦸🏻♀️。

再次,陳衛教授具體闡釋了研究所使用的數據及方法👉🏻。研究使用了兩類分年齡人口數據,一類是分年齡人口的幸福水平的數據👆🏻,另一類是分年齡人口死亡率數據。幸福感水平及趨勢的分析主要基於中國綜合社會調查(CGSS)2005、2008、2010、2012和2015年的數據。死亡數據使用國家統計局公布的2005🤷🏽♂️、2010和2015年的平均預期壽命,利用蔻兒-德曼的西區模型生命表🧑💼,通過Brass logit轉換生成相應的生命表。在生命表的基礎上,利用蘇利文法計算幸福預期壽命。在分析中🏌🏻♂️,使用Logit回歸模型對分年齡的幸福水平進行平滑處理💆🏽,並采用分解法分離死亡水平和幸福水平對時期變動和性別差異的貢獻🍳🧑🏿🎨。

最後,陳衛教授指出在幸福感和幸福預期壽命方面💧,無論總人口還是男女兩性,都經歷了大幅度增長。女性的幸福預期壽命高於男性,兩性間的幸福預期壽命差異由2005年的2.3年擴大到了2015年的4.5年。在分年齡幸福預期壽命時期變動中⚒,死亡水平的貢獻高於幸福水平貢獻👨🏻🔬,而在幸福預期壽命的性別差異中🌳。幸福水平貢獻高於死亡水平貢獻。陳衛教授估計,2015年出生時的幸福預期壽命為🫗,女性高於男性七年🐬,女性一生中80%的時間是幸福的🧺。總的來說🌱,我國居民的幸福水平存在“不幸福壓縮”或“幸福擴張”趨勢。

在講座的自由交流環節,在場的老師和同學就“女性的收入與幸福感差異”🧖♀️、“幸福預期壽命”🔢、“生命表的轉換”等方面存在的困惑和觀點向陳老師進行請教,陳老師就以上問題一一予以解答🥢,與會聽眾表示受益匪淺🤷🏼♀️🤦♂️。

此次講座也是EON4社會發展學院“城市社會與文化講壇”2019年第21講。“城市社會與文化講壇”是學院系列品牌學術活動之一,旨在進一步聚集和提升學院“城市社會與文化”研究特色。熱忱歡迎國內外的專家學者來訪並作客“城市社會與文化講壇”。

圖文|程麗躍 編審|史玉潔