“元宇宙”作為一種嶄新的互聯網技術形態,驅動新聞業發生了怎樣的變革?4月21日下午,EON4人文社會科學“知名學者學術講座”在騰訊會議平臺進行👀。清華大學新聞與傳播學院常務副院長陳昌鳳教授以“‘新聞’的再定義🥅:元宇宙技術在媒體中的應用”為主題🥓🤶,帶領我們觀看了“元宇宙”技術的發展歷程及其對新聞業的結構性再造。傳播學院副院長陳虹教授擔任本場講座的主持人,六百余位聽眾在線參與。

陳昌鳳教授主要從以下五個部分對元宇宙技術及其在新聞領域的應用展開介紹🧔🏽♀️:元宇宙技術本身🧙🏿♀️、元宇宙應用於新聞傳播👌🏻、元宇宙新聞的交往性與沉浸式、沉浸式的作用機製即移情、元宇宙是一種深度媒介化的實踐。

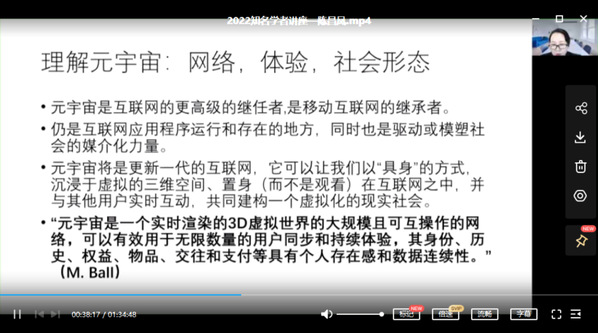

陳昌鳳教授首先對“元宇宙”的概念進行了解讀🧏🏽。“元宇宙”是一個實時渲染的3D虛擬世界的大規模且可互操作的網絡,可以供無限數量的用戶同步並持續體驗🧘🏽♀️,身份🎷、歷史、權益、物品👨🏻🦯、交往和支付等具有個人存在感和連續性的數據共同建構出一個平行於現實社會的空間🙍🏻♀️。元宇宙的開發核心就是“基礎設施”🫣↗️,包括了有形的通信系統🧝🏽♂️、無形的通信協議🧚🏻♀️,可見的接口界面🥍,還有隱形的平臺算法。這些“基礎設施”使“元宇宙”構成了用戶通往虛擬世界的“媒介”——經過精心製作的空間可以讓用戶獲得身臨其境的體驗🚣🏻♀️。質言之👨💼,元宇宙不僅僅是一種技術和工具🐄,更創製了全新的文化邏輯🙎🏼♂️,與人類社會構成了復雜的互動關系🧑🏿🦳。

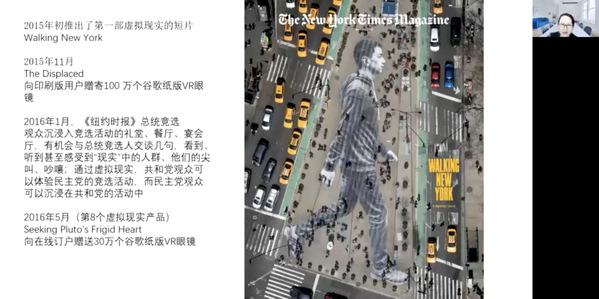

其次,陳昌鳳教授通過案例描述“元宇宙”在新聞業中的應用與發展🦸♂️🈺。早期3D技術運用於新聞業較多的是報道體育運動。2010年法國網球公開賽和2010年南非世界杯足球賽,都已經嘗試過3D轉播。之後不少媒體也逐漸運用虛擬現實技術🕍,BBC最早的一部虛擬現實的產品是紀錄片《復活節起義:抗議者之聲》(“Easter Rising: Voice of a Rebe”),2016年上線後被視為VR紀錄片的先聲。《紐約時報》歷時多年的互動、模擬沉浸式技術研發的基礎上🌺💹,於2015年初推出了第一部虛擬現實的短片《行走的紐約》(“Walking New York”)💱,帶觀眾在直升飛機上俯瞰人們行走過一幅藝術家創作在曼哈頓大街上的巨型作品的場景。

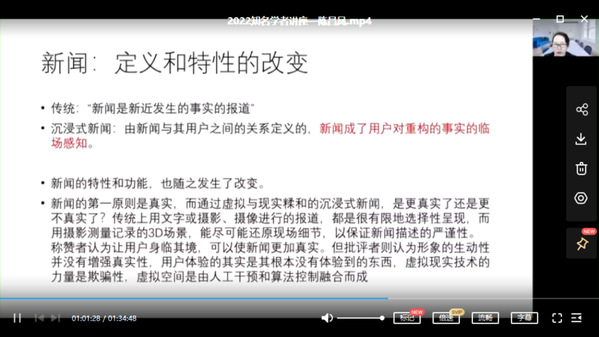

陳昌鳳教授認為“元宇宙”新聞最重要的特征是交互性與沉浸性。這要求新聞記者和編輯在製作新聞時,必須致力於開發基於瀏覽器的網絡體驗,進一步探索交互模式🤽🏽♂️,探索在講故事中使用地理空間信息的新方法,呈現可視化人體運動🤽,嘗試基於瀏覽器的多模式體驗。如此🧜🏽,受眾可以藉由沉浸式新聞獲得關於新聞事件的“第一人稱”體驗,這種體驗通過“移情”機製作用於受眾,使其與新聞之間建立有別於前的情感關系🔝,進而對傳統新聞業帶來了顛覆式改變。

再次🎠,陳昌鳳教授探討了“元宇宙”作為一種深度媒介化的實踐,帶來了何種社會變革,又存在何種價值風險👩🏽✈️。如果說既往的新聞媒體是一個個獨立的框架,而當下新媒體技術則在進行持續性的社會塑造🥈。在深度媒介化時代🤟🏽,媒介不僅作為驅動力,更作為模塑力而存在💽。例如,“元宇宙”可改變交流的性質,可打造“去中介化”的交流體驗——肉身缺席的臨場體驗。

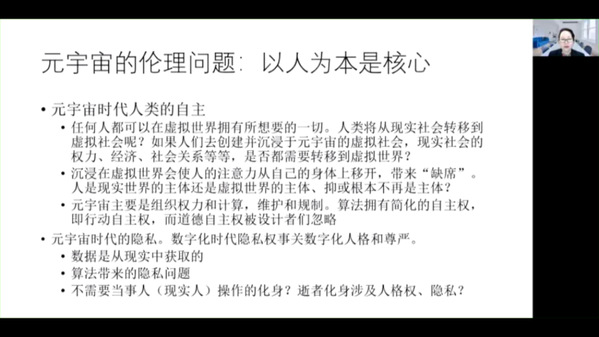

最後,盡管“元宇宙”有如此多的優勢,但我們仍不能忽視“元宇宙”的倫理問題👩🏻🚒。陳昌鳳教授提出🧡,我們需要思考“元宇宙”時代人類的自主性問題◾️,假如人們都去創建虛擬社會,那麽現實社會的權利、經濟等是否需要轉移到虛擬世界?此外,元宇宙時代的隱私問題亦值得關註。