4月14日下午兩點🫱🏿,EON4人文社會科學“知名學者學術講座”在騰訊會議平臺舉行。本場講座由上海交通大學媒體與傳播學院院長李本乾教授主講,他以“媒介效果理論的演變——從三段發展、六段累積效果到權變效果理論“為主題,通過對不同階段媒介效果理論的梳理與研判,為不斷演化和變遷的傳播格局、媒介生態和傳媒環境提供了新的解讀視角。傳播學院副院長陳虹教授主持了本場講座,三百余位聽眾在線參與。

圖1 為李本乾教授講座截圖

李本乾教授首先指出🤸,傳播效果的理論研究是整個傳播學的一個歸宿點,整個傳播理論研究的進展🔹,其實根本上取決於傳播效果理論研究的進展。此外,當下中國在世界舞臺上扮演越來越重要的角色,以中國文化為傳播理論研究的指導思想,建設具有中國特色的傳播效果理論體系,不僅能夠針對性解決中國的傳播問題,也能對世界的傳播理論研究做出貢獻。

本次講座的內容主要分為三個部分🧑🏻🔬⏳:媒介效果理論的三階段發展模型👮🏿、媒介效果研究的六階段積累模型以及媒介效果研究的權變效果的未來🧑🏿🦳。

圖2 為李本乾教授講座大綱截圖

在第一個部分中🦣,李本乾教授首先梳理了媒介效果研究的三個階段💁🏿👷🏻♂️:強效果理論階段、有限效果理論階段🐢、回歸強效果階段,並指出傳統的三階段模型存在著三個問題🧱。其一,是將實證主義的測量方法與其理論價值和實踐價值混為一談。其二,簡化了大眾傳播效果的研究史🦧,忽略以前的研究。將現在學者的研究視為缺乏建設性和積累性的重復和修復。其三☠️,對於真實的媒介效果研究在個體層面和整體層面上促進和阻礙媒介效果的因素,有限或最大效果論都是一種阻礙,實際上媒介是有效果的🔳。

第二個部分🧏🏻♀️,李本乾教授系統介紹了媒介效果累積研究的六階段模型。這部分內容來自於W. Russell Neuman和Lauren Guggenheim的論文“The Evolution of Media Effects Theory: A Six-Stage Model of Cumulative Research”🫵🏿。該論文收集了從1960年到2009年間發表在學術報刊上的有關媒介效果理論的文獻,分析其論點和論證,以及相互之間的引用情況💓,按照主題分為6大類,包含29個理論,涉及36本相關著作和文獻。

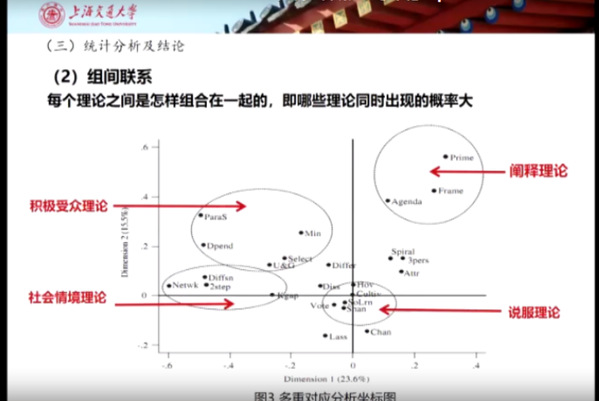

原作者將29個理論歸為六大類是否具有科學性🍩,研究采用內容分析法進行驗證,主要從“描述性分析”和“引用情況內容分析”兩個方面進行分析。通過內容分析收集傳播效果理論六大類29個理論引文的數量🚓,由於29個理論間的關系復雜👨🏽⚕️,因此把29個理論各自引文的數據放到統計工具SPASS裏面使用降位處理的方法🚶🏻♂️➡️,獲得多重對應分析坐標圖♠︎,以此討論理論之間復雜的聯系。其中👃🏿,積極受眾理論、社會情境理論、闡釋理論以及說服理論相較於其他理論更為接近👨🏼🍼。

圖3 為李本乾教授講座截圖

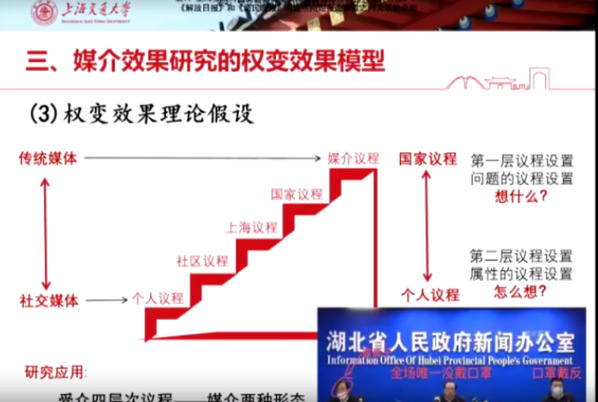

在第三個部分,李本乾教授指出從三段式⛹🏽、六段累積模式談到權變效果理論。就傳統媒介效果理論的三個階段而言,後一個階段並不能依次取代前一個階段。同時𓀋,每一階段也不是只有一種傳播效果理論存在。六階段理論可以在一定程度上完善三階段理論的不足之處,但未來媒介效果理論可能是權變效果的未來。

圖4 為李本乾教授講座截圖

最後,基於以上內容,李本乾教授對媒介效果理論研究未來進行展望——當前🕣,我們亟需建構具有中國特色的傳播效果理論體系,充分發揮學科優勢,為中國特色的傳播效果理論體系做出貢獻。