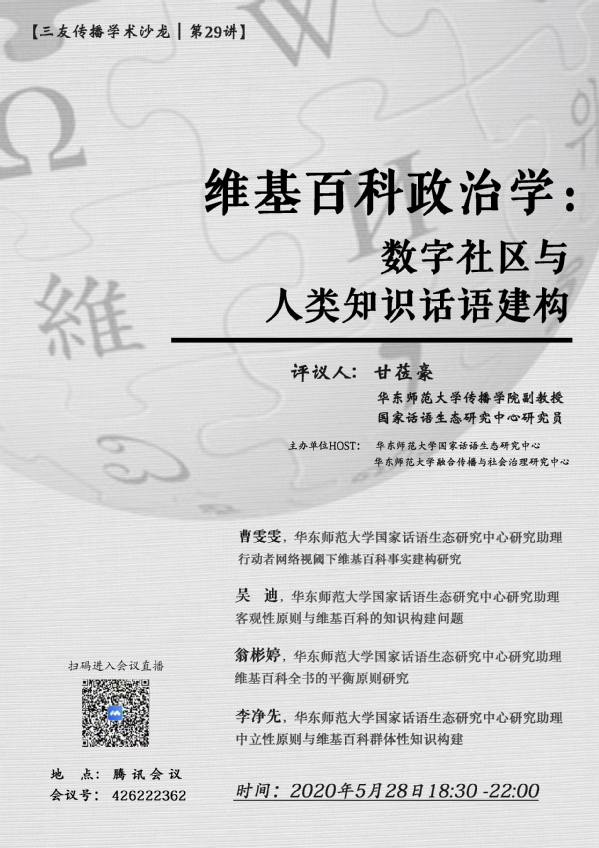

2020年5月28日晚,EON4傳播學院甘蒞豪副教授主持的國家社科基金項目“中國國家形象在維基百科詞條中的建構與重塑研究”(批準號:18BXW006)第四次研討沙龍在騰訊會議舉行。活動以師生探討交流的形式展開♋️📄。

在沙龍上,團隊成員李凈先作了題為《中立性原則與維基百科群體性知識構建》的報告🦹🏿♀️,曹雯雯做了題為《行動者網絡視域下維基百科事實構建研究》,翁彬婷做了題為《維基百科全書的平衡原則研究》🧑🍼,吳迪做了題為《客觀性原則與維基百科知識構建問題研究》🙇♀️。曹雯雯發現維基百科作為全球最大的數字百科,從來不是確定的、穩定的事實呈現👩🏻🦯➡️,而是眾多用戶、管理員🏠、機器人、平臺機製等行動者通過轉譯行為建構的動態知識🟫。在維基百科條目中,為了完成條目的事實性建構🧑🏻🏭,行動者首先將個人理解的事實轉譯為條目事實,表達自己對條目所涉及事件的理解🧘🏿🥖。此後🧛🏽,由於行動者立場不同🥀,觀點不一致,轉譯行為也產生沖突🍨。行動者之間則會產生互動🕵🏻🧙🏿♀️,相互結盟👹,維護聯盟的觀點和事實建構🏋🏽♀️。維基百科的每一個條目的編輯所建構的事實或是知識都是在這樣的行動者網絡下轉譯而來。維基百科作為協同知識產出的平臺,其客觀性政策原則包括“中立觀點(Neutral point of view)”🧓🏻🍺、“可驗證性(Verifiability)”與“非原創研究(No original research)”。吳迪將客觀性原則視為一種知識生產的體製與文化⇒,選取維基百科英文“一帶一路”條目為研究案例,探討了維基百科出臺的客觀性政策原則在“一帶一路”條目社區中的所承擔的角色。翁彬婷以維基百科全書的平衡原則為主要研究對象,結合網絡民族誌、文本分析法和案例分析等研究方法🤴🏽,分別從方針規定和案例應用兩個視角全面解析平衡原則並探究平衡概念的基本內涵。研究發現👨🍼,維基百科方針中的平衡原則是維基百科用戶在長期討論與修訂下達成的“共識”,可分為文本平衡原則、圖像平衡原則🏌️♀️、外部鏈接平衡原則🏌🏿♂️🤙🏿。在此基礎上,歸納出維基百科“平衡”概念的三個要點🤥👼🏼:第一,平衡要素,包括價值(可靠性來源中的突出程度與重要程度)、立場👳♀️、信源屬性及語言種類等;第二,平衡方式🧗🏿♂️,包括比例🧢、數量、位置及尺寸等🤜🏿;第三🚻,平衡關系,包括天平兩端等量的平衡及天平兩端非等量的平衡等兩種平衡關系🐪,後者是維基百科中最常見的“平衡”。

這次研討沙龍激勵了師生關於新技術的積極參與和思考,有效地幫助師生打開研究的新思路🚕,提高了課題的創新性。

供稿|甘蒞豪 編輯|史玉潔