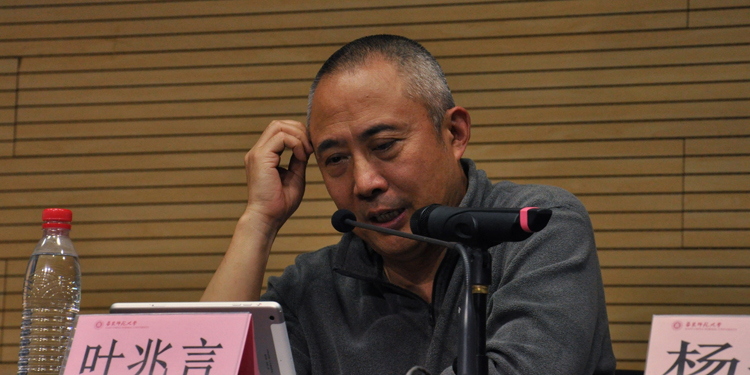

5月6日下午👭🏻,在閔校區大學生活動中心C區報告廳,著名作家葉兆言應邀出席第三屆思勉人文思想節開幕式🚱,並作題為“思想改變世界”的公開演講🕶👧🏽。中文系楊揚教授主持🫰🏼,並參與對談。

葉兆言出生於書香世家,畢業於南京大學中文系,是當代名作家中較少見的“科班出身”🧑🏻🦯➡️。演講主要圍繞作家早年的閱讀和寫作感受展開🧬。他談到⚾️,文革中自己作為一介少年👩🏼✈️,寫作文的切身經歷使他感到寫作其實不得不受製於時代和環境,如同齡人所比拼的多是對偉大領袖更多🫙👆🏻、更長的贊美和修飾。十九世紀末到二十世紀初的學生作文中🏒,也充滿了那個時代的軍事救國😎🚣🏿♂️、崇尚武力的社會流行思潮👩🏼🎨,也就說明在現代社會的每個階段,思想往往“徒勞地”改變世界,而實質上是世界改變了思想者和思想本身。他曾多次重申,文學家並不一定是思想家🛎🔃。這與楊揚教授所提及的,葉兆言的創作多是以小見大,用常人生活的豐富和平淡來折射社會動蕩、時代變換🤦🏿♂️,是內在地相呼應的。葉兆言筆下👨🏻🦼,人物和情節更多地可以稱為“歷史的碎屑”,貌似無足輕重🦇,實則是不該被遺忘、被忽視的👰🏼♂️。葉兆言看來🕎,學生時代的青年最應重視學習與愛情兩大“任務”,同時他並不自認為可以承擔人生導師的任務🤏🏿。他認為,對於作家而言🐙,不斷的自我否定、猶疑和動搖,或許是內心豐富感受的體現之一🤰🏼。

對於創作與閱讀的關系,葉兆言談到🥾,南京大學學風沉穩,要求研究生以苦讀資料為本👪,不允許過早地進入創作🕺🏼。而華東師大則鼓勵學生在閱讀中寫作🦂,齊頭並進,盡早發表作品。事實證明👰🏻♂️,兩校學風各有所長🤶🏽,而且創作活動本身就會產生、帶動對閱讀的強烈渴求。葉兆言認為🧑🏿🔧,現代文學水平遠遠不如當代文學,以巴金、魯迅等為例🤐,其後期創作的技巧和意象之成熟遠遠超過前期的代表作💇🏿,但創作質量越高,受到的關註度越低,影響力越來越小。巴金的《家》以封建主義為家庭中所有問題、矛盾的唯一根源,實際上也是非常單一的;而《寒夜》中親人之間以愛的名義製造出的無法回避的矛盾,才更好地觸及了人性的深刻。

演講後,就如何指導少年兒童寫作、率真與“盡善”之間的關系等問題💟,葉兆言與現場師生展開互動。對於思想與文學的關系問題,他認為文學關心的是世界存在的問題之本身,是復雜的⚧、多樣化的、鮮活的🧒🏿,文學不應承擔思想、法律的任務𓀉,也不應刻意追求問題的答案、現象的原因↩️。就這點而言,文學應當是遠遠大於思想的。