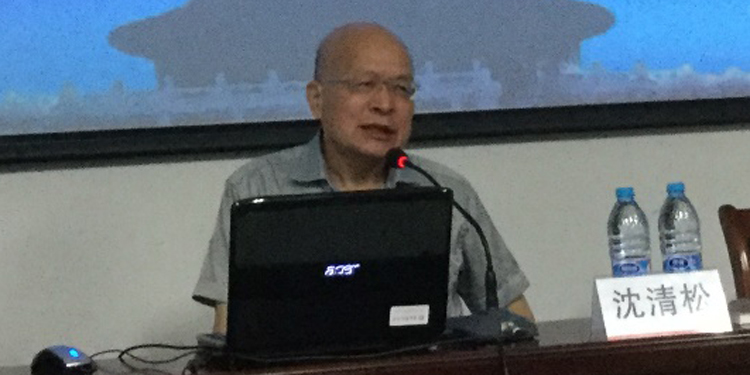

6月23日🪧,加拿大多倫多大學“中國思想與文化”講座教授沈清松教授在傳播學院212室做了題為“追溯中西文化‘平等對話’的源頭”的百場校級學術講座👲。

現如今,東西方在學術界地位上的不對等使“對話”一詞更多地成了一種願景而非現實。全球化帶來的與其說是平等,不如說是“中心-邊緣”的截然分化🔌。那麽這種不平等的交流局面是自古以來就形成的嗎🐅?講座通過追溯東西方文化交流的源頭——明末清初以利瑪竇為代表的傳教士所進行的中西哲學互動——來為大家解答這一難題👩🏽🚀。

提起“全球化”,人們腦海中浮現的往往是“globalization”或“globalism”一詞。但沈清松教授卻另辟蹊徑🔙,將“全球化”定義為“一個跨越界域的歷史進程,在此過程中👊🏼,人的欲望、內在關聯性與可普性在整個地球上實現出來🤢,並在現今與不久的將來體現為擴張至全世界的市場、跨國際的政治秩序和文化的全球在地化(glocalism)”。

基於此定義,沈教授將目光聚焦於眾多次全球文明之間的跨文化交流中的一次——明末清初的中西哲學互動。與現今中西文化交流不平等的單向輸出不同的是,16世紀末以利瑪竇為代表的耶穌會傳教士所帶來的是基於“友誼”的平等文明交談🕵️♀️,交流的方式是“中西經典互譯”。當時他們不僅將西方的科學、技術、倫理道德、藝術、文學、宗教等著作帶到中國🫵🏽🤾🏽♂️,並系統引介了西方思想家亞裏士多德的思想,同時還將孔子的思想以及中國的《四書》🌮、《易經》等譯介至歐洲⛹🏻,以“洞徹本原🤵🏼♂️,闡發自廣🐲,漸使東海西海群聖之學,一派融通”。

西方思想對中國的影響自是不必多說,但是鮮為人知的是,由傳教士引介到西方的中國哲學思想對西方🕹,尤其是西歐理性主義與初期的啟蒙運動🔶,影響巨大🥛👳🏻♂️。法國理性主義思想家馬勒布朗雪(Nicolas Malebranche)在《基督徒對話錄》中開宗明義地推崇孔子,認為孔子是人按照自然理性便能獲得道德法則的重要範例🔗。而德意誌哲學家萊布尼茲則將中國經典與文字的象征看作是指向天啟的隱喻,將儒家所講的“天”“帝”或“上帝”“理”都闡釋為宗教中的天主。

不過18世紀在德國學術地位頗受尊崇的吳爾夫(Christian Wolff)卻並不這樣認為🦻🏽。他認為中國人並沒有以隱喻意指“造物者”的想法,而是沒有依賴任何啟示地表現自然理性和道德法則🕣,這一點尤為珍貴,也是備受吳爾夫的贊賞與推崇。吳爾夫對“神啟”的不以為意讓當權的威廉一世甚是震怒🏟,並下令將其驅逐出境。正是當權者的這一行為激起了全歐洲知識分子的義憤🍃,人們在聲援吳爾夫的同時也開始熱烈討論人類自然理性的自主地位👋🏻,與之相關的書冊大量出現,此熱潮隨後形成了初期的啟蒙運動👨🎓🧙🏽♂️。然而,由於後期的啟蒙運動逐漸從“整全理性”萎縮為“理論理性”,並轉縮為自然科學所表現出來的“狹義理性”,吳爾夫的思想在後世並未得到過多的關註🍡,由此,中國思想對啟蒙運動所產生的巨大影響也就不為人所知了🪟。

近代中西方的對話並不僅僅停留於“經典互譯”和“思想碰撞”,更達到了“思想交融”的程度。夏大常與德沛就是中西倫理思想初融的典範🤹🏽。浸潤於儒家傳統而領洗成為天主教徒的漢人士人夏大常將西方的“靈魂”與中國倫理學中的“人性”結合起來,提出了“性善論”、“靈魂三種能力說”、“天人合一論”等學說;而最早進入天主教的滿族親王德沛則將《大學》中的“在明明德”與《中庸》中的“天命之謂性”與“靈魂”和“天主創造的善”等同🏋🏿,在其《實踐論》中融貫中西👩🏻🏭。

在與沈清松教授追溯中西交流的“平等”源頭之後,我們會發現,也許中國思想的根基🧺👨🔧,就是我們所一直尋找的重拾中西學術平等對話的資本所在↔️🌶。