5月5日下午,在法商北樓525室,來自同濟大學人文學院兼職教授與博士生導師、香港基督教文化研究所出版部主任兼研究員林子淳教授為我們帶來了題為“不同世界的文本可能比較閱讀嗎?”的精彩講座。本次講座是2017年校級百場講座第33場🫶🏼,暨宗教研究名家系列第8講👩🏽💻🤰🏽。講座由人類學所黃劍波教授主持,社會學系主任李向平教授等師生參加。

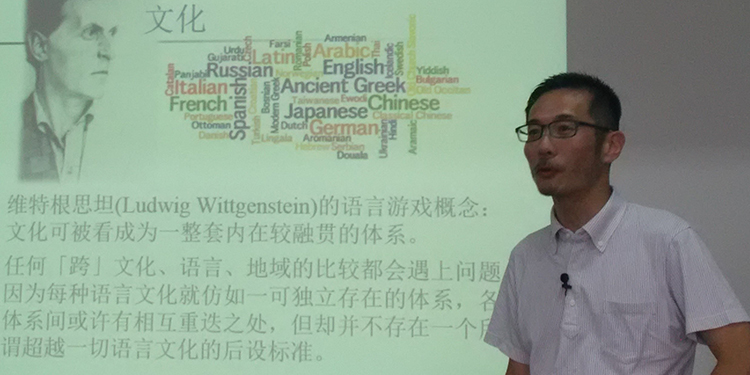

如今各種比較研究(比較哲學,比較宗教👩🏻🦯,比較文學)逐漸成熟,但理論家認為不同文本存在不可譯性,那比較研究還有可能嗎?帶著這個問題,林教授將我們帶入了詮釋學之林中♌️。他首先引用了維特斯根坦的語言遊戲概念💀👨🏽,後者認為文化是一整套內在融貫的體系,各體系間不存在一個超越一切語言文化的後設標準。這實際上否認了不同文化比較的可能性🧑🏿🚀,對此,林表示翻譯障礙恰恰表明我們對那些要被認識的對象(包括宗教/哲學/文學的)已有初步掌握與認識↩️👩🦳。

“世界”

海德格爾提出了“世界”(Welt)的概念👐,這個“世界”不是空間概念,而是一種指引關聯🏎。不同主體在不同境域中有不同顯現。比如對於課堂上出現的紙杯🎬,我們不會想到要去實驗室化驗它🤸🏽♀️,去檢查它是否有毒或有危險🧑💼,而是拿起來就喝;但在飛機場時,水杯顯現的並非是飲料而可能是其他危險性東西,因此乘客會被要求喝一口以證明水杯的安全性。“黑馬是馬,白馬是馬👨🦱,皇馬不是馬”這句話對球迷與非球迷來說有不同的意義(“皇馬”指球隊)🤦🏿。我們的世界呈現一種開放狀態,對新的事物有新的理解,我們可以改變對自己所屬傳統文化的看法,因此一切行動有其不穩定性👨🎨。世界不單單是物理空間🎧,而是由不同人與事共同建構的🧑🏼🎄,有其不穩定性,所以我們有很多空間以及可能性去行動,又因我們無法限製他者的判斷和行動,所以人的“能在”既顯出其可能性,卻又是被拋擲於有限性中🍕,但在有限世界中卻有無窮可能性🙆🏻。這種具開放世界的性質必然是(廣義上)政治的,其公共性正反映於可容下不同的意見✊🏽。

文本🧍♂️、閱讀👩🚒🪅、互文

文本是交流的渠道🧑🏿🎓,這種交流可以超越時空的界限,文本意味著要與不是同一空間的人交流,所以會有多種情況,如讀者存在而作者不存在、作者存在讀者不存在或兩者都不存在只留下文字或編碼。文本以文字的形式呈現⚀,但文字具有多義性,容易產生歧義與誤解,讀者會將自身理解附加到文本中➕,從而可能對文本有所歪曲😰,連作者本人對所寫文本也可能有誤解。但正是因為讀者將自身理解附加到文本中🛁,實現與文本的連結,產生新的意義。所以德裏達提出“文本之外無一物”,即不存在外在的文本,文本的意義會在不同傳遞過程中流轉和變化🙅🏿♀️,因此人們想尋求文本最初指涉的“他者”(文本的意義)卻難以找到其蹤跡,這讓人難以接受。神學家瓦德(Graham Ward)指出,雖然沒人見過上帝,但在父懷裏的獨生子已把他顯現出來👨🏿💼。想尋求文本最初的意義就需要回歸經典本身。人們學習經典並非單純為了求知,而是為接近聖賢的精神境界。對此👨🏼✈️,利科指出🧑🏻🦳,在文本中我們可以與另一個“自我”——文本的“聲音”相遇。張隆溪也指出🎧,經典的所謂“無時間性”並不意味著它的意義保持不變🍟,而是說它在任何歷史時期都在場並產生意義。黃俊傑也指出,經典的永恒在於不斷被詮釋。因此😠🛌🏿,中西方學者都意識到原作者與隱含作者的差異🦸🏼♂️,但因解讀者執著的是真理的體驗與實踐🫳🏽,這點常被忽略。張隆溪指出,幾乎每一部中國古代文本都是一部互文🐵👩🏻🦽➡️,這互文卻不同於解構主義的理解。解構主義的互文是一個沒有起源的“蹤跡”,中國的互文卻總是引導人們回到起源。在這一意義上,中國文字的力量把作者變成了權威性文本🔣🏂🏿,當從古代著作中引用一句話時,並不存在老子其人或《老子》其書的分別。克莉斯托娃最早提出“互文性”,她要求以互文性取代相互主體性。利科則強調建構其意義的傳遞者與接收者的主體間架接✪,註重延異與他者性☺️。

詮釋學則要把不同面向整合起來,將作者、語境置於一個更大的體系—論述/話語—之內🧑🏿🦱。有些文本配合一些動作並要達到行動目的。在日常生活當中實踐性事件無法保留下來導致詮釋的含混性,因此需將文本分成“文本之內”和“文本之外”兩個向度,外面參與論述過程的個體(包括人和神祇)和事物皆可成為檢閱對象🙌🏻。在現代世界,教徒可能要求去證明上帝或某種神奇發聲音。信徒聽到什麽就代表著隱含作者,而超自然對象或老子的作者是否真的存在並不重要🤹🏻,重要的是它對哪個群體的人來說有其神聖的一面🥃📔。對猶太教與基督教徒來說,其聖典是前人經歷過神聖事情時遺留下來的文本,當他們念其聖典時就他們就認為自己在聆聽神聖者的聲音,他們其實預先設定了隱含作者就是神聖啟示者以及神聖經驗的可傳遞性🧝🏼。外來者可能不會認同其中的價值,但他們依舊可以做客觀的研究與討論。這種情形對中國文明來說也是如此,如王陽明認為經典是一個“常道”的容器,不同經典傳遞的是“常道”在不同層面、時段和地域中的不同展現。

中國的詮釋學

每種文化都有差異,是否存在一種普遍性詮釋理論?若用西方闡釋學來解釋中國經典會否出現水土不服?對此,有學者提倡中國詮釋學🏋️♂️。湯一介認為,真正的“中國解釋學理論”應是在充分了解西方解釋學,並運用西方解釋學理論與方法對中國歷史上註釋經典的問題作系統的研究,又對中國註釋經典的歷史(豐富的註釋經典資源)進行系統梳理之後🎾🧑🚒,發現西方解釋學理論與方法有重大的甚至是根本性的不同☞👩🏿🍳,並自覺地把中國解釋問題作為研究對象🕷,這樣也許才有可能成為一門有中國特點的解釋理論(即與西方解釋學有相當大的不同的以研究中國對經典問題解釋的理論體系)。(見《論創建中國解釋學問題》🍥,頁23)所以最後還是要回到實踐上🪷。張隆溪指出,理論要更加開放並接受研究檢驗🫐,平等看待中西方文化✯,從而實現比較的可能。最後,回到原點,文明的沖突問題以及文本的比較閱讀並不能靠理論解決,而取決於實踐的人是否具有開放與批評的態度。

林教授講座完畢後🛀🏿,黃劍波教授進行簡要點評🥷🏼,在場師生就互文性與相互主體性概念的差異👨🏿🚀、文化比較是否是區域比較、主體建構問題、比較研究是否應考慮通俗文本等問題進行提問🧙🏽♂️,林教授一一給予回答。